Как можно больше молиться?

Сейчас наоборот родители как можно раньше стараются своих детей заставить как можно больше молиться. И отвращение к молитве возникает в удивительно быстрые сроки. Я знаю, как один замечательный старец, прямо писал по этому случаю уже большому ребенку: «Не нужно столько молитв тебе читать, читай только «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся», а больше ничего не читай, больше ничего не нужно». Нужно, чтобы ребенок святое, великое получал в таком объеме, в каком он способен переварить.

В чем тут причина? Мою мать воспитывали в верующей семье. И она учила меня так, как учили ее. Она помнила свое детство и учила своих детей по памяти. Как это обычно бывает в жизни. А потом произошел разрыв непрерывности духовного опыта и несколько поколений выпало из церковной жизни. Потом они обретают церковную жизнь уже во взрослом возрасте. Когда приходят взрослые девушки или женщины, то им уже дают, естественно, правила большие, они каются по-настоящему. И когда они выходят замуж, и появляются у них дети, – они своим детям дают все то, что когда-то дали им, когда они пришли в церковь. Очевидно, так происходит. Они не знают, как воспитывать детей, потому что их в детском возрасте никто не воспитывал в жизни церковной. Они стараются детей воспитать так, как воспитывают взрослых. И это роковая ошибка, которая приводит к самым плачевным результатам.

Я прекрасно помню одну знакомую моей матери из близкой церковной семьи, у которой было много детей. И помню, что она своих детей с самого детства водила в церковь. Но как? Она приводила детей обычно к моменту причастия, или совсем незадолго до причастия. Они входили в церковь, где они должны были вести себя абсолютно благоговейно, там нужно было на цыпочках пройти, сложивши ручки, причаститься и сразу из церкви уходить. Она не давала им в церкви ни одного поворота головы сделать, ни одного слова сказать. Это святыня, это святая святых. Вот это она прививала своим детям и они все выросли глубоко верующими людьми.

История создания

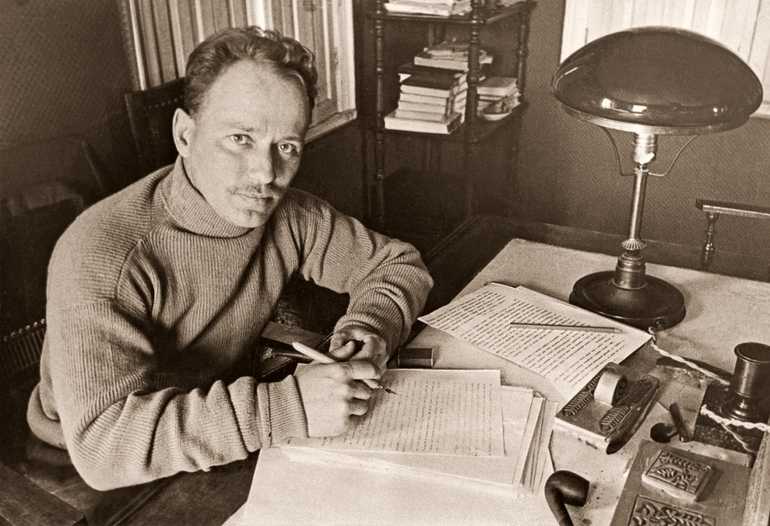

Михаил Шолохов, как и его современники из литературной среды, с первых дней страшной бойни, начатой фашистскими захватчиками, регулярно публиковал свои очерки на страницах советских печатных изданий. Надо сказать, что он никогда не испытывал особой тяги к журналистской деятельности, поскольку привык тщательно обдумывать мельчайшие детали своих рассказов, в то время как подготовка статей в номер требовала работы в авральном режиме.

Наблюдая за потугами талантливого писателя, главный редактор газеты «Красная звезда» Давид Ортенберг не давил на Шолохова и не требовал от него регулярных заметок. Однажды издатель предложил Михаилу Александровичу отправиться на фронт, чтобы воочию увидеть подвиги сражавшихся за родину солдат и рассказать об этом гражданам, оставшимся дома.

В качестве военного корреспондента Шолохов прибыл в эпицентр боевых действий, успел побывать под Смоленском и Сталинградом, вместе с красноармейцами вступил на немецкую землю. Он специально обратился к офицерам с просьбой разрешить ему находиться в самых горячих точках. Шолохов вел непримиримую борьбу с оккупантами и писательским пером, и боевым оружием.

В основе рассказа — реальный случай, произошедший с фронтовиком, которого писатель знал лично. Фамилия этого солдата является вымышленной. Шолохов дает понять, что повествование не ограничивается одной частной судьбой, а носит обобщенный характер. В образе главного героя воплощены черты, характерные для воюющего советского народа.

Как привести в чувство?

Бывают некоторые очень яркие примеры, когда ребенок уже не просто не слушается, ленится и обижает младших, – он вопиющим образом безобразничает. Скажем, в школе мешает заниматься всему классу, в семье он является живым примером отрицательным для всех младших детей и семью терроризирует просто откровенно. Потом начинает вести себя безобразно в обществе: ругаться, курить. То есть, у него появляются грехи, для церковных семей совершенно необычные. Тем не менее, как его привести в чувство, священник не знает. Он пытается с ним говорить, пытается ему объяснять:

— Ты же знаешь, что это нехорошо, это же грех.

Да, он давно все это хорошо знает, прекрасно знает, что это грех. Он даже на пять минут способен напрячься и сказать:

— Да, да я постараюсь, я больше не буду…

И нельзя сказать, что он лжет. Нет, он не лжет. Он на самом деле произнесет это привычным образом, так же, как перед обедом он может «Отче наш» прочитать более менее серьезно за одну минуту, но не больше. После того, как прошло это привычное «Отче наш», он опять живет вне молитвы. Так и здесь. Он может сказать что-то такое, чтобы потом его допустили к причастию, А через день, через два он возвращается на свои рельсы и продолжает жить так же, как и жил. Ни исповедь, ни причастие не дают плодов в его жизни.

Кроме того, священник замечает, что чем больше он, приходя в волнение, начинает разговаривать с этим ребенком более внимательно, более серьезно, тем быстрее исчерпываются его средства. И он выложит почти все, что может, а цели не достигнет. Ребенок все это «скушает» очень быстро и дальше живет так же, как и жил. Мы ему даем более сильные лекарства, он их все поглощает, но они не действуют на него. Он не чувствителен к этим лекарствам, он не воспринимает ничего. Это такая степень окаменения совести, которая просто поражает.

Оказывается, с верующим ребенком священник уже не может найти никакого адекватного языка. Он начинает искать другой путь, он сердится на ребенка. Но как только он начинает сердиться, теряется контакт с ним вовсе. И такой ребенок часто говорит: «Я больше к нему не пойду, к этому отцу Ивану. Ну что он все время сердится и тут на меня сердятся и там на меня сердятся»…

Оказывается, с верующим ребенком священник уже не может найти никакого адекватного языка. Он начинает искать другой путь, он сердится на ребенка. Но как только он начинает сердиться, теряется контакт с ним вовсе. И такой ребенок часто говорит: «Я больше к нему не пойду, к этому отцу Ивану. Ну что он все время сердится и тут на меня сердятся и там на меня сердятся»…

Видите, эта проблема является одной из самых трудных для духовника. Здесь нужно очень крепко подумать, чего же тут требуется достичь, к чему надо стремиться. Мне кажется, что нужно стремиться к тому, чтобы как можно дольше оттянуть начало исповеди. Некоторые наивные мамы (таких очень много), если ребенок плохо себя ведет в шесть лет, говорят:

— Батюшка, поисповедуйте его, чтобы он уже начал каяться, может будет лучше. На самом деле, чем раньше мы начнем его исповедовать, тем это хуже для него. Нужно помнить, что не зря Церковь детям не вменяет их грехи до семи лет (а раньше это было гораздо дольше). Дети не могут быть вполне ответственны за все так же, как взрослые. Тем более что их грехи, как правило, не смертные. Просто они плохо себя ведут. И лучше их допускать к причастию без исповеди, чем профанировать таинство покаяния, которое они не способны воспринять в силу маленького возраста по-настоящему.

Можно поисповедовать такого грешника один раз в семь лет, а потом в восемь лет, и еще раз – в девять. И как можно дольше оттянуть начало регулярной частой исповеди, чтобы исповедь ни в коем случае не становилась привычной для ребенка. Это не только мое мнение, это мнение многих опытных духовников.

Есть и другое очень важное ограничение. Может быть, таких детей, которые явным образом страдают привыканием к святыне, нужно ограничить и в таинстве причащения. В таком случае лучше, чтобы дети причащались не каждую неделю, тогда причащение для ребенка станет событием. Я скажу вам о своем личном опыте

Когда я был маленьким (было еще сталинское время), вопрос стоял так: если я буду ходить в церковь постоянно, то меня обязательно увидят школьники, которые живут рядом, мои одноклассники, об этом сообщат в школу, и тогда, скорее всего, посадят моих родителей, а меня выгонят из школы.

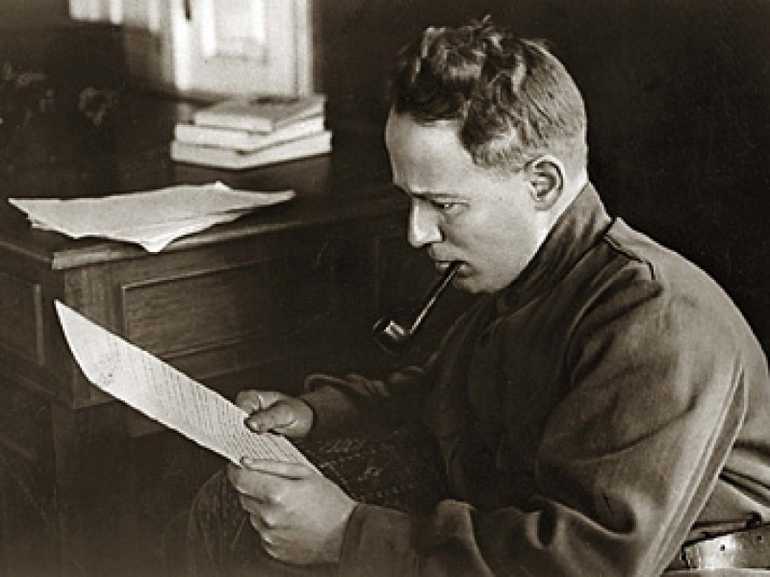

Прототип главного героя

Идея создания произведения возникла у Шолохова после того, как он услышал историю из уст политрука Зиновия Яковлевича Фердмана, побывавшего в немецком плену. Этот человек, еврей по происхождению, был схвачен фашистами 21 сентября 1941 года возле села Денисовка Полтавской области, после чего переправлен в лагерь для военнопленных в селе Боканка. 21 ноября ему удалось совершить оттуда побег.

Судя по стилистике зафиксированных писателем показаний спасшегося политрука, Михаил Александрович либо стал свидетелем опроса Фердмана, либо скопировал протокол дела в особом отделе. Сотрудники НКВД, вынося окончательный вердикт Зиновию Яковлевичу, учли его национальность. Как известно, фашисты безжалостно расправлялись с евреями, поэтому вряд ли у Фердамана могла быть хоть какая-то мотивация самовольно сдаться в плен. Его показания свидетельствовали о бесчеловечном отношении к пленным.

Краткий пересказ

Тот, у кого нет возможности целиком прочитать рассказ Шолохова на брифли, можно ознакомиться с кратким содержанием «Науки ненависти».

Вкратце сюжет произведения сводится к следующему. Рассказчик, попавший на фронт по долгу службы, ведет беседу с лейтенантом Виктором Герасимовым, который демонстрирует болезненную реакцию, когда мимо него проходит колонна пленных солдат вермахта. Офицер рассказывает своему собеседнику:

- краткую информацию о себе;

- историю попадания в плен.

Читателю становится известно, что Виктор Герасимов вырос в семье простых рабочих, трудился на промышленном предприятии, расположенном в Сибири. До войны успел жениться и обзавестись двумя отпрысками. Жена и отец-инвалид провожали единственного кормильца на фронт, взывая к его патриотическим чувствам, и даже глава райкома партии произнес ему несколько напутственных слов.

Уже летом 1941 года Виктор очутился в самом пекле военных действий. Отступая, бойцы его подразделения успели взять в плен группу немцев, которым товарищи Герасимова поначалу даже симпатизировали, делясь с ними своей похлебкой и табаком. Офицер-кадровик, повидавший на своем веку многое, призвал солдат поубавить восторженный тон, поведав о том, как фашисты, в отличие от порядочных советских военнослужащих, обращаются с пленными воинами и гражданскими лицами.

Спустя несколько дней часть Герасимова была брошена в наступление, и красноармейцы убедились в правдивости слов своего соотечественника. Наибольший шок у лейтенанта вызвала изнасилованная и убитая эсэсовцами юная школьница. Рядом с ней лежал учебник по географии, точно такой же, как у его дочки. Чуть позже бойцы красной армии наткнулись на место казни сослуживцев. На груде окровавленных и изуродованных трупов лежали красноармейские пилотки. В этот момент к солдатам пришло окончательное понимание, с какими осатаневшими выродками им приходится иметь дело.

Осенью 1941 года Герасимов получил серьезное осколочное ранение, рухнул без сознания и был взят в плен. Подробное описание кошмара, творившегося в концлагере, отчетливо дает понять, откуда берет исток такая лютая ненависть к фашистам. Лейтенанту удается спастись бегством. Он кратко рассказывает, как вышел к партизанам, от них добрался до госпиталя, а затем очутился в родных краях.

М. Горький – атеист

М. Горький – одна из культовых фигур русской интеллигенции конца 19 века, а затем и большевистской партии на протяжении практически всего 20 века. Книги писателя переиздавались огромными тиражами. «Песнь о Буревестнике», «На дней», «Мать» входили в обязательную школьную программу.

Замечание 1

Первый рассказ писателя, «Макар Чудра», был напечатан в 1892 году под псевдонимом М. Горький.

В детстве писатель некоторое время трудился в иконной лавке, был учеником в иконописной мастерской. В юношеском возрасте он увлекался философией Ф. Ницше. В 1887 году М. Горький пытался покончить собой. Причиной этого отчаянного поступка стал тяжелый душевный и духовный разлад.

В 1891 году М. Горький отправляется бродяжничать. В Куряжском монастыре, расположенном под Харьковом, писатель смог увидеть протоиерея Иоанна Сергиева. Между ними по инициативе М. Горького состоялся разговор, который был прерван по инициативе священника. В 1922 году М. Горький в литературном приложении к газете «Накануне» обнародует описание их краткой встречи. Писатель говорит о своем душевном состоянии, о непонимании смысла жизни, о отчаянии и бессилии. И приводит простое вразумление, которые ему было сказано Иоанном Сергиевым: «Церковь говорит тебе: зло — от дьявола, и ты или веришь этому — благо тебе, или не веришь — тогда погиб. Я знаю ты возмутитель жизни, ты ходишь, возмущая людей».

Статья: Тема религии в романах Максима Горького

Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов

Летом того же года Горький приходит в монастырь святого Тихона Задонского. О встрече с монахом Задонского монастыря М. Горький рассказал в очерке «У схимника», напечатанном в 1896 году. Писатель размышляет в нем об этом старце, задается вопросом, чем живет этот человек и ради чего он живет. Но не находит ответа на этот вопрос.

Это были встречи, которые давали душе надежду на спасение.

В 1929 году М. Горький на Втором Всесоюзном съезде воинствующих безбожников сказал, что «в той любви, которую проповедуют церковники, — огромнейшее количество ненависти к человеку». Писатель говорит о том, что в России нет места религии.

М. Горький вместе с другими деятелями, среди которых были архитектор Б. Иофанов, режиссер В. Мейерхольд, подписал письмо в адрес властей с просьбой уничтожить храм Христа Спасителя. В декабре 1931 года храм был взорван, а крошками от раздробленных плит с именами героев Отечественной войны 1812 года были посыпаны дорожки в московских парках. Другие части храма пошли на обустройство станций метро «Охотный ряд», «Кропоткинская», «Новокузнецкая».

Замечание 2

За годы советской власти в массовом сознании сформировался образ М. Горького – правдолюбца, страдальца за народ, живущего в нужде и бедности.

Детская исповедь

Дети на исповеди – явление радостное и в то же время очень трудное. Радостное, потому что у них, слава Богу, нет тяжелых грехов, как правило, у маленьких детей нет еще таких сильных страстей, хотя очень часто бывают уже весьма развитые страсти. Даже если у них уже очевидно действуют какие-то страсти, все-таки проступки иногда больше вызывают улыбку: ребеночек подходит и кается, говорит, что он тяжко согрешил, маму не послушал, что-то такое сделал «не то».

Дети на исповеди – явление радостное и в то же время очень трудное. Радостное, потому что у них, слава Богу, нет тяжелых грехов, как правило, у маленьких детей нет еще таких сильных страстей, хотя очень часто бывают уже весьма развитые страсти. Даже если у них уже очевидно действуют какие-то страсти, все-таки проступки иногда больше вызывают улыбку: ребеночек подходит и кается, говорит, что он тяжко согрешил, маму не послушал, что-то такое сделал «не то».

Иногда после ужасных исповедей, которые приходится слышать, приходит чувство облегчения и радости, что есть еще такие чистые детские души, в которых, в общем, все хорошо. Но ведь нельзя же ребенку это сказать. Нельзя сказать: — Ты, милый, иди, все у тебя хорошо, исповедоваться тебе не в чем. Нужно найти с ребенком общий язык, это не так-то просто. Очень часто люди начинают притворяться, разговаривать с ребенком на каком-то фальшивом «детском» языке, начинают как-то подделываться под детскую психологию и стараются таким образом создать иллюзию взаимопонимания.

Дети же, имея чистую душу, очень чутки ко всякой фальши. И священника, который фальшивит, они не примут. Такой священник этому ребенку не поможет. Он не внушит ему доверия. Или создаст в его душе образ чего-то совершенно неправильного, лживого, образ очень опасный и вредный в дальнейшем.

Священник должен быть всегда простым, должен быть всегда самим собой со всеми людьми. Но с детьми в особенности. Он должен не подделываться под какого-то товарища, не заигрывать с маленькими, как это бывает во время детских игр. Он должен быть совершенно серьезным, он должен быть отцом или дедушкой, должен говорить с ребенком, как взрослый с маленьким. Но говорить понятные для ребенка вещи. Ребенку не нужно никакое умствование, ему не нужны какие-то очень сложные объяснения, но ему нужно просто и серьезно объяснить, что плохо в его жизни, нужно чтобы он почувствовал, понял, что так поступать плохо. Но еще важнее гораздо, чтобы он почувствовал в священнике, духовнике, любовь, почувствовал то тепло, тот свет, который дает благодать Божия.

Умом он этого не поймет, но если сразу почувствует, то для него священник станет любимым существом, и он всегда захочет прийти и сказать все, что плохого он сделал, и все сердцем своим почувствует, хотя ничего, может быть, и не осознает. Тогда ребенок будет каяться со слезами, и будет исправляться, и будет трудиться, и будет стремиться к тому, кто к его душе прикоснулся теплой и любящей рукой. С ребенком в этом смысле гораздо проще, чем со взрослым. Тут не нужно много объяснять, если есть настоящая любовь.

Если же нет любви, если же нет у священника возможности войти в жизнь ребенка, то ничего не выйдет. Тогда исповедь будет напрасной и, возможно, вредной тратой времени. Все может превратиться в формальность и ребенок не поймет, но почувствует, что в церкви от него требуется какой-то формализм. Он будет относиться к этому, как в школе дети относятся к надоедливой «училке»: ну нужно арифметику сделать, урок какой-то ответить… На самом деле этот ребенок убежден, что никакая арифметика ему не нужна, потому, что это убеждение вселил в него учитель, потому что он учителю не нужен. А раз он учителю не нужен, то значит ему не нужно и все то, что этот учитель с собой приносит. Пусть это будет арифметика, пусть это будет чтение или рисование, все равно, все не нужно.

Такая схема действует и здесь. Если ребенок не почувствует, что он священнику нужен, что он священнику дорог, что священник его любит, тогда все, что священник будет говорить, или делать, даже церковь, храм будут не нужны ему.

Таинства по традиции

Соответственно такому их образу жизни возникают трудности на исповеди. Ребенок, который с малолетнего возраста (с семи лет обычно), приходит на исповедь, причащается очень часто по традиции. Скажем, в нашем храме дети причащаются на каждой литургии, на которую их приводят или на которую они приходят сами. Фактически получается раз в неделю, иногда чаще.

Соответственно такому их образу жизни возникают трудности на исповеди. Ребенок, который с малолетнего возраста (с семи лет обычно), приходит на исповедь, причащается очень часто по традиции. Скажем, в нашем храме дети причащаются на каждой литургии, на которую их приводят или на которую они приходят сами. Фактически получается раз в неделю, иногда чаще.

Исповедь для них бывает сначала очень интересной и вожделенной, потому что им кажется, что когда они будут исповедоваться, то это означает их некую взрослость, что они уже стали большими. И пятилетний ребенок очень хочет скорее начать исповедоваться. И первые его исповеди будут очень серьезными. Он придет и скажет, что он не слушается маму, что он побил сестренку, или что плохо сделал уроки, или плохо помолился Богу, и скажет это все весьма умилительно, серьезно. Но очень скоро, буквально через месяц или два, окажется, что он к этому совершенно привык, и дальше идут целые годы, когда он подходит и говорит: «Я не слушаюсь, я грублю, я ленюсь». Таков короткий набор обычных детских грехов, весьма обобщенных. Он выпаливает их мгновенно священнику.

Священник, который замучен исповедью свыше всякой меры, естественно, прощает и разрешает его за полминуты, и все это превращается в ужасающую формальность, которая, конечно, ребенку больше вредит, чем помогает. По прошествии нескольких лет оказывается, что для такого церковного ребенка уже вообще непонятно, что он должен над собой как-то работать. Он даже не способен испытывать настоящего чувства покаяния на исповеди. Для него не составляет никакого затруднения сказать, что он плохо сделал. Он это говорит совершенно легко. Так же, как если ребенка привести в поликлинику в первый раз и заставить его раздеваться перед врачом, то он будет стесняться, ему будет неприятно. Но, если он лежит в больнице и каждый день он должен поднимать рубашку, чтоб его слушал доктор, то через неделю он это будет делать совершенно автоматически. У него это не будет вызывать никаких эмоций. Так и здесь. Исповедь уже не вызывает никаких переживаний у ребенка. Священник, видя это, оказывается в очень трудном положении. Он не знает, как с этим бороться, что сделать для того, чтобы ребенок пришел в себя.

Дети из верующих семей

Но гораздо более трудные проблемы встают в другом случае: когда дети вырастают в семье верующей. Вот это проблема, с которой я не умею справиться. Это, возможно, самое трудное и актуальное для нас. Детям, воспитанным в верующих семьях, со временем надоедает то, что им предлагают родители. Родители и священник должны быть к этому готовы.

Привыкнув ко всему церковному, как к обычному, обыденному, как к тому, что навязывается старшими наравне со многим другим, что делать неприятно, неинтересно, но нужно, они начинают не вполне осознанно отвергать все это. У таких детей начинает проявляться какая-то центробежная энергия. Они хотят чего-то нового для себя, они хотят постичь какие-то неизведанные ими способы жизни, а все, что говорит мама, или бабушка, или отец, – все это уже кажется пресным.

Такие дети очень легко находят недостатки у церковных людей, которые начинают казаться им ханжами, скучными моралистами. Они очень часто в церковной жизни уже не видят ничего достаточно светлого. Такой вектор, такая направленность из церкви делает их по существу не способными воспринимать благодать Божию.

Участвуя в таинствах, даже в причащении Святых Христовых Таин, по существу говоря, они ничего не переживают, они оказываются, как это ни странно, в детском возрасте малоспособными переживать причащение Святых Христовых Таин как соединение с Богом, как встречу с Богом. Для них это одно из привычных, воскресных, праздничных состояний. Для них церковь часто становится клубом, где можно встретиться и поговорить друг с другом. Они могут здесь о чем-то интересном сговориться, дождаться с нетерпением, когда же кончится служба и они вместе побегут куда-то по секрету от родителей в мир окружающий, во всяком случае не церковный.

Иногда бывает хуже: им нравится шалить в церкви, даже и такое бывает, или подсмеиваться над разными людьми, которые здесь в церкви находятся, иногда даже над священниками. Если они что-то умеют, если занимаются в церковном хоре, то они с большим удовольствием будут обсуждать, как поют сегодня и – без конца и края всякие насмешки над хорами, над разными певчими, кто как поет, кто что-то слышит, кто что может, кто что понимает.

Они всегда чувствуют себя маленькими профессионалами, которые способны оценить все это. И в таком зубоскальстве, у них может пройти вся литургия и вся всенощная. Они совершенно могут перестать чувствовать святость Евхаристического канона. Но это не помешает, когда вынесут Чашу, стать первыми, или, может быть, не первыми, наоборот пропустить маленьких вперед и очень чинно подойти к Чаше, причаститься, потом так же чинно отойти, и через три минуты они уже свободны, все уже забыли и опять предаются тому, что интересно по-настоящему. А момент причащения Святых Христовых Таин… это все для них привычно, все известно, все это мало интересно.

Легко научить детей выглядеть всегда православными: ходить на службы, сначала к Чаше пропустить младших, уступить место. Они все это могут делать, и это, конечно, хорошо. Приятно видеть таких воспитанных детей. Но это совершенно не означает, что они при этом живут духовной жизнью, что они по-настоящему молятся Богу, что они ищут общения с Богом. Это совершенно не означает устремления к реальному соединению с благодатью Божией.

Дети из неверующих семей

Сейчас особенные трудности с детьми, потому что есть дети, которые приходят в церковь из неверующих семей. Они с рождения воспитывались без веры в Бога. Нужно их всему научить, и очень часто оказывается, что ребенок в своей семье совершенно одинок. Он в семье не может ничего ни у кого узнать, ни у кого ничего спросить, а потом, подрастая, он начинает учить своих родителей вере. Это бывает сейчас очень и очень часто. И, конечно, такого ребенка священник должен в особенности укрепить, ибо он один перед взрослыми.

Вот и папа, мама и бабушки с дедушками его отпускают в церковь. Но, когда он приходит из церкви и говорит, что нужно поститься, а они не понимают зачем, когда он говорит, что нужно молиться, или начинает молиться, эти бабушки или родители смотрят на него, как на сумасшедшего и начинают: «Больше не будешь ходить туда, что ты делаешь?» Как ребенок устоит перед взрослыми, перед авторитетом родителей? Как он устоит, как он отстоит свою веру, то, что он принес из церкви?

Только в том случае, если священник поддержит его, если войдет в его жизнь и даст ему свою силу, даст ему необходимый авторитет, если он внушит ему доверие, веру, если ребенок сможет сказать: «Нет, вы не знаете, а вот батюшка лучше вас знает». Вот если он это сможет почувствовать и сказать, то тогда он выдержит. Священник должен ему в этом помочь своим поведением, своей любовью.